ヘッジファンドとは

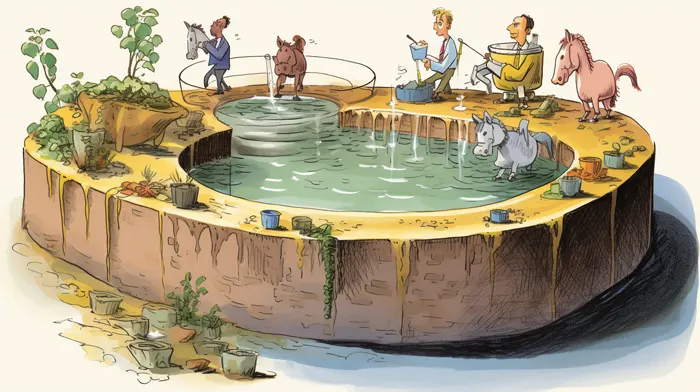

ヘッジファンドは、値上がりしそうな銘柄を買い、一方で値下がりしそうな銘柄を空売りする投資集団です。「買い」と「売り」のバランスを取っておくことで、相場の下落から受けるリスクを軽減させる(ヘッジする)手法をとり、安定利益を狙います。

個人投資家の立場からみれば、相場変動に左右されやすい「買い一辺倒」の投資信託や個別銘柄の投資よりも“リスクヘッジ”がかかっている分、安心感を得やすいです。

株式だけでなく、債券、為替など複数の金融手法を組み合わせながら運用するのが一般的です。

ヘッジ(hedge)を直訳すると

ヘッジ(hedge)を直訳すると「損失・危機などに対する防止策」となる。ここから「ヘッジファンド」という名称が誕生しました。ただ、近年は運用戦略が多様化し、実態が当初の意味と乖離して面もあり、一種の便宜上の呼び名だと言えます。

運用責任者は「自己資金」を投入

ヘッジファンドのもう一つの定義として見逃せないのが、運用責任者(ファンドマネージャー)が、自らのお金(ポケットマネー)をファンドにつぎ込むという点です。自分の金融資産の半分以上を投入する運用責任者も珍しくありません。自分自身の財産とファンドが「運命共同体」になるため、本気度が高くなります。

成功報酬

また、ヘッジファンドの運用者の給料は「完全成功報酬制」になっていることが多いです。

| (1) | 空売りも行う |

| (2) | 高度な金融技術を用いる |

| (3) | 公募でなく、私募方式(少数の限られた人だけが買える) |

| (4) | レバレッジをかける |

| (5) | 運用責任者が、多額の自己資金をつぎ込む。また、運用成績に応じて報酬が大きく変わる。 |

| (6) | 手数料が高い。利益の20%を抜くファンドも少なくない |

機関投資家や富裕層

ヘッジファンドはアメリカが発祥です。誕生以来、機関投資家や富裕層から運用資金を集めてきました。年金基金や大学基金も加わりました。

21世紀になると、伝統的資産の代替投資の一環として、個人投資家にもヘッジファンドが売られるようになりました。投資信託の一種として扱われ、銀行や証券会社の窓口などで販売されるようになったのです。

組み合わせたファンドも

さらに、いくつかのヘッジファンドを組み入れて分散投資をする「ファンド・オブ・ヘッジファンズ」も生まれました。

現在、個人の大量の投資資金がヘッジファンド市場に流入しています。株価指数と連動する「インデックス・ファンド」を上回る利益が期待できる商品として、人気を集めています。

投機性

ヘッジファンドには投機的な“悪玉”のイメージがつきまとっています。とくに高利回りを狙う私募ファンドについては、投機的な動きが批判の対象になることがありました。

かつてはマレーシアのマハティール首相が「(米投資家の)ジョージ・ソロス氏のヘッジファンドがアジア通貨危機の引き金」と名指しで批判しました。

1998年10月に起こった円の対ドル大暴騰でも、日米経済のファンダメンタルズに関する認識の変化に加えて、ヘッジファンドによるキャリー・トレード(超低金利の円を借りて他通貨建てで運用する手法)やショート円ポジションの圧縮・解消を目的とする大量ドル売りが取りざたされました。

「絶対利回り追求型」

ヘッジファンドの中で、投資顧問などの専門家の間で「おすすめ商品」として評判が良いのが、「絶対利回り追求型」のタイプです。市場平均指数が右肩上がりにならなくても年10%以上のリターンをあげることを目指しています。

実際、割高株と割安株の取引を併存させるロング・ショート型は、利回りが高くなる傾向があります。

常に売りと買いの残を均衡させて全天候型の運用を狙うマーケット・ニュートラル型ヘッジファンドも、公的年金や大学基金からの好まれる傾向があります。

経済学者フィッシャー・ブラック氏の「オプション理論」

ヘッジファンドの理論の起源の一つになったのが、経済学者であり数学者のフィッシャー・ブラックらの研究です。ブラック氏は、オプション価格理論を創って金融市場に革命を起こしました。経済学界で異端だったブラックは、大経済学者ミルトン・フリードマンに「きわめてナンセンス」と酷評されつつも論争を挑みました。1994年、57歳の若さでで喉頭(こうとう)癌により亡くなりましたが、その業績は死後高く評価された。死去2年後の1997年には、共同研究者のマイロン・ショールズらがノーベル賞を受賞しました。このショールズが創設したヘッジファンドが、かの有名な「LTCM」です。

偉大な日本人学者・伊藤清氏の存在

しかし、ブラック氏やショールズ氏の金融工学の礎になった日本人学者の存在を忘れてはなりません。数学者であり、大蔵省(現:財務省)の官僚だった伊藤清・京都大学教授(1915年~2008年)です。伊藤氏の理論は金融工学を確立し、金融派生商品(デリバティブ)の理論を生み出す基礎となるなど、現代の金融理論に大きな影響を与えました。

世界を変えた方程式

伊藤先生は三重県出身。確率微分方程式の専門家です。1942年、数学同人誌「全国紙上談話会」に確率微分方程式論を発表。偶然性を伴う運動や現象を記述、説明する確率解析理論の先駆けとなりました。「伊藤解析」「伊藤の方程式」などと呼ばれ、物理学や生物学など多くの分野に応用されました。

「ウォール街で最も有名な日本人」として有名

金融工学の分野では、1997年、伊藤氏の方程式を基に、、デリバティブ(金融派生商品)取引での価格形成に関する理論「ブラック・ショールズ・モデル」を考案・証明したショールズ教授とロバート・マートン教授がノーベル経済学賞を受賞しました。その結果、「ウォール街で最も有名な日本人」という評判が広まりました。

93歳で他界

伊藤先生は2008年に死去。93歳まで天寿を全うされました。

今野浩教授

もう一人、日本の金融工学をリードした存在として、忘れてはならない偉大な人物がいます。 中央大学教授だった今野(こんの)浩先生(1940年~2022年)です。 東大工学部で応用数学を学び、企業の経営手法などを考えるオペレーションズ・リサーチの研究者から、1980年代末、金融工学へと足場を広げ、日本の金融工学を引っ張りました。

ローンの金利や保険料の算定にも

なお、金融工学はヘッジファンドだけでなく、ローンの金利や保険料の算定など、金融の多くの側面に使われています。

肯定的な評価

ヘッジファンドについては、金融工学を駆使したデリバティブ(金融派生商品)やローンの証券化などの開発で、新しい市場を開いた功績を評価する声があります。

否定的な口コミ・評判

その一方で、否定的な口コミ・評判(要するに悪口)も多いです。例えば、「高度の数学を使い精密で複雑な仕組みを作っているものの、本質は自分のリスクと損失をいかに他人に押し付けるかという技術を駆使しているに過ぎない」という評価があります。つまり、「金融界に新しい儲(もう)け口をもたらし利口な人たちの利益を増やしはするが、その分、他人の利益を減らすだけで全体の利益を増やしているわけではない。さりとて適正な社会的分配をもたらすものでもない」という意見です。

ヤフコメ民の声

アメリカでは、物理や数学の博士号保持者や、エリート大学の経営学修士(MBA)が高給に引かれて金融商品の開発に携わっている。この点についても、ヤフコメやGoogleマップ等に投稿されるネット民の口コミは「優れた知的資源を、世界の困難な課題に取り組む方向に振り向けるべきだ」と手厳しいです。日本の庶民たちにっとって、ヘッジファンドの対極にあるのが、青色発光ダイオード(LED)を開発した中村修二氏や、宅急便を始めた小倉昌男氏です。中村氏や小倉氏は、確実に社会全体に利益・利便をもたらしました。

リーマンショックの元凶

ヘッジファンドなどが掲げる金融工学は、リーマンショックの元凶になったいう評判が定着しています。資本主義の歴史を振り返ると、住宅バブルは古くからありますが、リーマンショックの時は「フランケンシュタインのような怪物的な金融工学」が危機を深刻化させたと言われています。ヘッジファンドや投資銀行によって、激しい「レバレッジ(てこの原理を使うように、少ない元手で大きな取引をすること)のやりすぎ」が横行しました。そうした中で、人々は自分が何をしているのかがわからなくなってしまっていたのです。

サブプライム住宅ローン

リーマンショック時代には、とりわけ「サブプライム住宅ローン」の商品開発に金融工学が駆使されました。焦げ付く可能性が高いローンでも、たくさん集めて危険な部分とそうでない部分に切り分けたり、別の投資商品とまぜたりすれば危険が薄まるという考え方でした。実際「安全性が高い」との格付けも得ていました。しかし、ローン全体の焦げ付きが増えると大きく値下がりしました。あまりに複雑な商品なので、価格への疑問が増すと、買い手がいなくなり、価値が暴落しました。

バフェット氏も叩く

超有名の一流投資家のウォーレン・バフェット氏も、金融工学を「金融市場の大量破壊兵器」と呼び、金融工学主犯説に一定の理解を示しました。

楠岡成雄教授のCDO批判

東京大学大学院の楠岡成雄(くすおか・しげお)教授はとくに「債務担保証券(CDO)」について、理論を逸脱した商品だと指摘しました。CDOは、住宅ローンなどの債権を集めてつくった証券を再加工し、低いリスクで高い利回りをうたった商品をつくり出します。2重3重に証券化され、世界各地の投資家に売りさばかれました。楠岡氏は朝日新聞の取材に対して、「証券化を繰り返すなかで、リスク管理に必要な元々の資産の情報がたどれなくなっていた」と述べ、CDOを批判しました。

同情的なクチコミも

これに関しては、金融工学に対する同情的なクチコミも出ました。「橋が落ちたからといって土木技術を捨てることはない」という意見です。技術の質や使い方を改善すればよいとの論調も見られました。

早稲田大学院教授の野口悠紀雄氏

また、早稲田大学院教授の野口悠紀雄氏は金融工学について「リスクを計る理論として、極めて重要だ」という擁護論を展開しました。野口氏は、リーマン・ブラザーズやAIGが金融工学の使い方を誤って倒産する一方で、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースは危機をくぐりぬけたという事実を指摘。「金融工学を利用して、本来のリスク管理ができていたかどうかがその差を生んだのでは」と問題提起しました。

マネージド・フューチャーズ

ヘッジファンドには、マネージド・フューチャーズという手法があります。この戦略は、現物市場には一切投資せずに、対象を先物・オプション(先物の売買の権利)市場に限定します。やや特異な存在です。

コモデティー・トレーディング・アドバイザーズ(CTA)とも呼ばれています。CTAの運用は、金融先物市場(通貨、債券・金利、株価指数)と、商品先物市場(エネルギー、非鉄・貴金属、農産物)の2つに大別できます。

3種類の運用スタイル

ヘッジファンドには、3つの運用スタイルがあります。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| システム型 | 過去の相場のパターンをテクニカル分析した運用モデルが発信するシグナルに従って、人間の意志とは無関係に自動的に売買する。 |

| 自由裁量型 | 市場の需給関係やマクロ経済などのファンダメンタルズ分析による人間の自由裁量に基づいて人為的に運用する。 |

| 混合型 | システム型と自由裁量型を混合して運用する。ハイブリッド型とも呼ばれる。 |

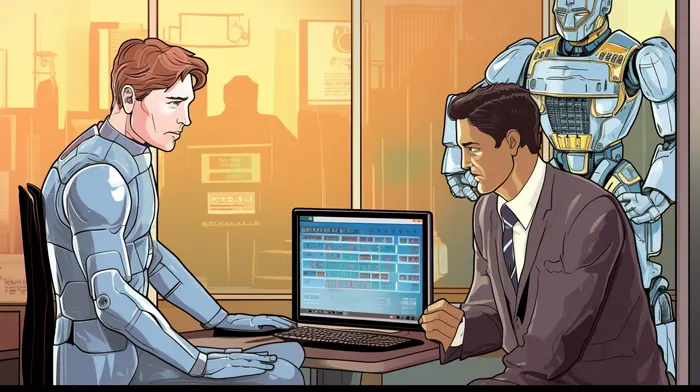

ロボット・トレーディング

以上の3つのうち、システム型が圧倒的に多数を占めています。その多くには、最先端AIが使われています。「ロボット・トレーディング(略称:AIトレ/ロボトレ)」と呼ばれるものです。

高速で自動発注

AIトレでは、コンピューターが24時間体制で世界中の先物市場を監視します。運用チャンスを発見すると、電子取引によってミリ・セカンド(千分の1秒)単位の速さで自動的に売買発注します。

シグナルに従う

AIトレーディングにおける取引の判断は、トレーディング・シグナルに従います。シグナルは、過去のパターンをテクニカル分析した運用モデルが発信します。人間の意思とは無関係に自動的に売買が行われることになります。

ブラックボックス

AIトレの運用モデルは、数学者や物理学者が金融工学に基づき独自に開発した複雑なクオンツ・アルゴリズム(数量的、定量的な計算方式)がベースになっています。運用システムの中身があまりにも難解なことから「ブラックボックス」とも呼ばれています。

投資行動の予想が困難

AIトレ(ロボトレ)は、ファンダメンタルズ重視の伝統的な従来の枠組みとは一線を画しています。アルゴリズムが複雑化しているため、投資行動を正確に予測することは困難になっています。

利食い(利益確定)のタイミング

AIトレーディングでは、取引結果を受け取ると自動的にポジション管理を始めます。利食い(利益確定)のタイミングを発見すると、電子取引で再び瞬時に自動的に反対の売買発注をします。

このため、システム型運用の投資対象となる先物は、取引所にダイレクトアクセスできる電子取引の環境が必須条件となります。

プレナスは混合型

一方、プレナス投資顧問は、ロボット・トレーディングではありません。最新鋭AIが採用されている点は同じです。しかし、人間である証券アナリスト等の知的判断が加味されるのが、プレナスの特徴となっています。システム型と自由裁量型を組み合わせて運用する混合型(ハイブリット型)に位置付けられます。

電子取引以外のリアルな市場

また、プレナスの助言内容は、主に電子取引以外のリアルな市場に活用できます。その理由は、プレナスのアドバイスをふまえて実際に取引を行うのは、それぞれの個人投資家だからです。

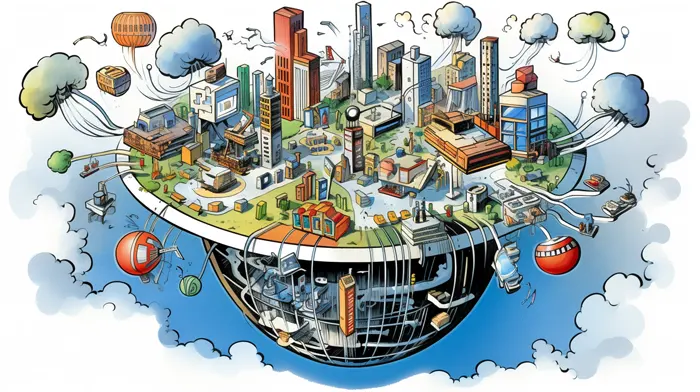

市場を主導

ヘッジファンドの資産規模の拡大によって、昨今のグローバル市場は様変わりしました。ヘッジファンドが主導する相場に変わってしまったのです。

しかし、これほどまでに巨大化し、市場に大きな影響を与えるようになったヘッジファンドについて、金融当局をはじめ市場関係者が深く理解している状況にはなっていません。

投資行動制約

そればかりか、ファンダメンタルズを無視したヘッジファンドのシステム運用よって乱高下する先物相場が、実体経済に影響を与えています。各国の金融当局の政策や市場関係者の投資行動まで制約するようになっています。

ヘッジファンドの実態を正しく理解せず、その投資行動が与える影響も知らずして市場に参加する行為は、かなり無謀なものだといえます。

特徴(投資顧問との比較)

| 違い | 内容 |

|---|---|

| 空売りの有無 |

ヘッジファンドは、プレナス投資顧問のような助言会社や一般的な投資運用会社などと比較して様々な特徴を有する。

第1は投資戦略の自由度が高いことだ。ヘッジファンドは空売りもできるし、先物・オプションなどのデリバティブ商品も自由に使える。さらに、投資家を限定することによって情報の開示義務も少なくしている業者が多い。規制や監督もほとんど受けない。 プレナス投資顧問のような助言会社は、日本では金融庁の規制対象になっている。 |

| 絶対利益の追求 |

ヘッジファンドは、どんな相場環境でもプラスの絶対利益を追求し、運用資産の何倍もの資金を借り入れてレバレッジ(テコの原理)を利かせて運用する。

一方、プレナス投資顧問は、「買い」の対象となる銘柄の発掘と助言に注力している。 |

| 成功報酬の徴収 |

ヘッジファンドのファンドマネジャーは通常の運用手数料に加えて、成功報酬を受け取る。さらに、自己資金を自らが運用するファンドに出資するのが原則だ。

これに対して、プレナス投資顧問は月額の顧問料(助言サービス費用)が発生するが、成功報酬はない。 |

歴史

ヘッジファンドの歴史は、雑誌『フォーチュン』の編集長で社会学者でもあったアルフレッド・ジョーンズが最初にファンドを設立した1949年にまで遡ります。

アルフレッド・ジョーンズ

アルフレッド・ジョーンズはアメリカ人。1949年、「A・W・ジョーンズ・アンド・カンパニー」を設立しました。

ジョーンズのファンドがそれまでと大きく違ったのは、ただ単純に株を買うだけでなく、空売りも組み合わせて、「保険つなぎ」(ヘッジ)を行ったことです。現物の株式や債券を担保に信用取引、先物取引などを取り入れた手法で運用しました。ファンドマネージャーにも成功報酬体系を取り入れることで、ミューチュアル・ファンドを常に上回る実績を収めました。

資産家層によるハイリスク、ハイリターンの追求

それ以降、1960年代の株式ブーム時に、ヘッジファンドが数多く設立されました。1970年代にいったん淘汰がされました。1980年代後半から再び隆盛を極めることとなりました。その背景には金融エンジニアリングの発展とともに、世界的な低金利の定着による投資家ニーズの変化があったと見られています。すなわち、資産家層によるハイリスク、ハイリターンの追求です。

マイケル・スタインハート

ヘッジファンドは出資者を厳しく資産家に限定するが、例えば「ヘッジファンドの帝王」と呼ばれるマイケル・スタインハート氏が1992年に新規資金を募集した際には、わずか4時間で6億ドルが集まったといいます。

ソロスファンドがポンドを空売り

ヘッジファンドが国際金融市場で大きな注目を集めたのは1992年の欧州為替相場メカニズム(ERM)危機だ。

ソロスファンドが英国通貨ポンドを空売りする一方で、イングランド銀行は1790億ドルもの資金を投入して買い支えました。しかし、ポンドの下落を阻止することができませんでした。

莫大な利益(ハイリターン)

この結果、英国はERMからの離脱を余儀なくされました。ソロスファンドはこの取引で莫大な利益を得ました。

これを契機に、ヘッジファンドは絶大な力で世界の相場を自由自在に操って膨大な利益を稼ぐ存在として、「ヘッジファンド=ハイリターン」のイメージが広がりました。

1990年代時点のヘッジファンドの特徴

1990年代時点のヘッジファンドの一般的な特徴は以下の通りです。

- (1)私募形式で募集される。

- (2)株式や債券だけでなく商品、為替などに幅広く投資する。

- (3)現物市場における買い持ちよりも、先物やオプションによる短期的、機動的な売買を多用する。

- (4)銀行借り入れや派生商品を利用して自己資金の数倍もの投資を行う。

- (5)相場の上昇、下落に関係なく、絶対的リターンの最大化をねらう。

- (6)分散投資よりリスクを負っての集中投資を行う。

- (7)成功報酬が極めて高い。

LTCMの巨額損失

その後、ヘッジファンドが国際金融市場を危機に陥れる事件が起きます。1989年のロング・ターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)の巨額損失でした。

LTCMはスタンフォード大学教授のマイロン・ショールズとハーバード大学教授のロバート・マートンという2人のノーベル賞受賞者が主導していました。コンピューターで制御された操縦桿(かん)を備えた巨大なマネーマシンをつくり、マネーの大海に挑みました。1994年から4年間にわたって驚異的な利益を稼ぎ出しました。しかし、あっけなく破綻し、世界の金融市場を危機に陥れました。

LTCMのトレーダーたちは、自分たちの行動が市場に与えたインパクトのフィードバックによって、自らつくったリスク管理システムが破壊されてしまう危険性に気づかなかったのです。 この事件を受けて、ヘッジファンドが巨額なポジションで世界の金融システムを不安定にさせる存在だということが、広く知れ渡るようになりました。

裁定取引の機会の喪失

1999年にユーロの銀行間取引が開始された結果、大手ヘッジファンドは欧州各国間の通貨や債券の裁定取引が不可能になりました。

さらに、金融市場のグローバル化の進展が、為替や債券マーケットの非効率性を急速に奪い、裁定取引による収益機会が失われます。すると、大手ヘッジファンドは株式市場にどっと押し寄せました。

2000年には、ソロスファンドの縮小やタイガーファンドの清算など大手ヘッジファンドの苦戦が次々と表面化しました。

情報の優位性が減る

さらに、IT化によるインターネットの加速度的な普及で、誰よりも早く情報を入手するヘッジファンドの優位性がやや失われたように見えました。株式市場でも収益を上げることが困難になったのです。

グローバル化とIT化という2つの潮流によって、市場の非効率性を見つけ、レバレッジを多用して世界の金融市場でハイリスクの巨額投資を行う「グローバル・マクロ」での持続的な収益機会が奪われたのです。

ブティック型の投資顧問

大手ヘッジファンドが凋落する一方で、グローバル化とAI化にも順応し、厳しいリスクコントロールも視野に入れた投資顧問が日本でも次々と誕生した。その一つが、プレナス投資顧問です。

2010年代になると、小規模で運用戦略を専門化したブティック型の投資顧問が健全な規模に成長した。プレナスは、助言業界の浸透の担い手となりました。

投資戦略の種類

ヘッジファンドの投資戦略には、以下の種類があります。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| アービトラージ型 | 市場における価格の歪みを捉える裁定取引で収益を追求する。「転換社債アービトラージ」「債券アービトラージ」「株式マーケット・ニュートラル」などのスタンスがある。 |

| ディレクショナル型 |

相場の方向性を捉えて収益を追求する。「株式ロング・ショート」「グローバル・マクロ」「空売り」「マネージド・フューチャーズ」といった戦略が駆使される。

このうち投資戦略別資産構成比が最も多い「株式ロング・ショート」は、株式市場で値上がりが期待できる銘柄を買い持ち(ロング)、値下がりが期待できる銘柄を売り持ち(ショート)にして利益を追求する戦略だ。 |

| 特化型 | 特定の運用方式や地域に特化して収益を追求する。「イベント・ドリブン」「新興国市場」「マルチ戦略」など。 |

【動画】ヘッジファンドはコンピューターサイエンスの専門人材を求めている。▼

世界有数のヘッジファンドのションフェルド・グループ(Schonfeld Strategic Advisors)の最高投資責任者(CIO)、ライアン・トールキンのインタビュー動画です。Youtube(ユーチューブ)のチャンネルは「Business Insider Japan」。